Durante siglos, los seres humanos se dedicaron a explorar la Tierra. En la primera mitad del siglo xx, con las expediciones al Polo Sur del inglés Scott y el noruego Amundsen (una auténtica carrera del siglo que al final ganó el noruego, al plantar su bandera en el polo en 1911) y la conquista del Everest por sir Edmund Hillary en 1953, parecía que el impulso humano de llegar a donde nadie ha llegado antes había perdido su razón de ser. Sin embargo, aunque ya conocíamos todos los rincones de nuestra casa, faltaba salir a la calle y conocer el resto del mundo. En 1961, el ruso Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en viajar al espacio. Y en 1969, los estadounidenses Armstrong, Aldrin y Collins fueron los primeros que caminaron por la Luna, esta vez con transmisión en directo por televisión.

Sin embargo, hasta el momento apenas hemos empezado a recorrer unas pocas manzanas de nuestro barrio, el Sistema Solar. Todavía falta conocer el resto del vecindario, de la ciudad, del país, del infinito cosmos. Todavía hay lugar para los exploradores, solo que ahora se llaman astronautas y trabajan en unas condiciones muy diferentes.

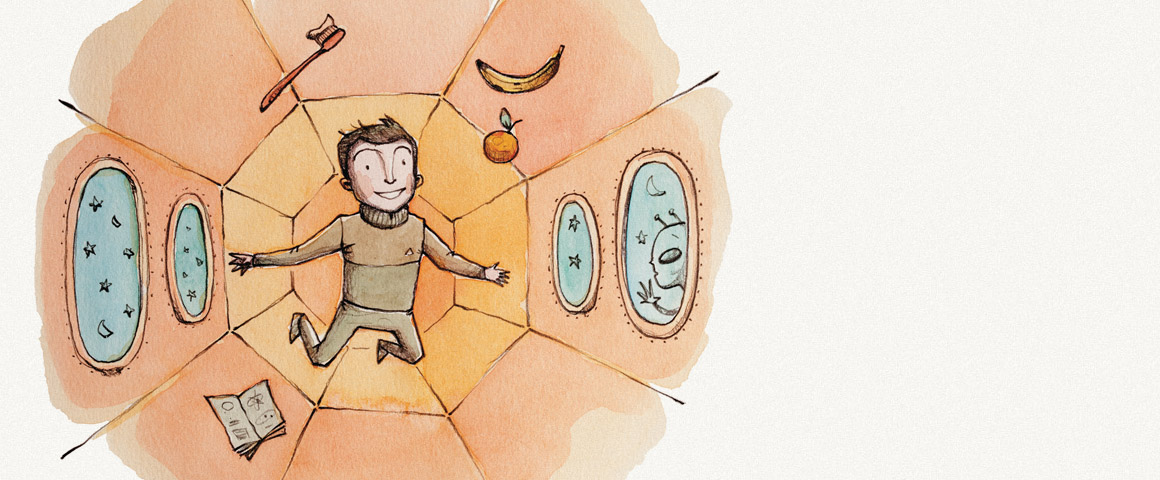

Nuestro organismo, como el de todos los seres vivos, está especialmente adaptado a las condiciones de nuestro planeta. Al salir al espacio exterior dejamos atrás la gravedad, la fuerza que empuja todas las cosas hacia el suelo. Cuando soltamos un objeto en el aire, cae hacia abajo a una velocidad predecible. Dentro de una nave espacial no hay gravedad: los objetos flotan. Es usual que los astronautas lancen agua al vacío y beban las grandes gotas que quedan suspendidas en el aire. Aquellas cosas que necesitan que estén fijas y no anden volando por allí son ancladas a las paredes con cuerdas, con imanes o con velcro.

Para aprender a vivir en estas condiciones, los astronautas practican submarinismo, porque la sensación y los movimientos son similares a los del estado de ingravidez. Luego en la nave terminan desplazándose como si nadaran. Si bien la ingravidez puede resultar muy placentera, es muy peligrosa: a la larga afecta la circulación, el corazón, el cerebro.

Si emprendiéramos el viaje a Marte, viajando a una velocidad promedio de 18.000 km/h, nos llevaría seis meses de aislamiento en una nave espacial. No hay paradas en el medio. Todo el alimento, todos los utensilios técnicos, el combustible necesario, todo debe ser transportado en la nave. Y en el poco espacio que queda disponible, hombres y mujeres deben convivir aislados a miles de kilómetros de sus hogares, rodeados de la soledad del espacio. Al igual que los antiguos exploradores, los astronautas deben mentalizarse de que acaso ese sea un viaje del que no puedan volver.

Cuando el astronauta abandone la nave, el traje espacial lo protegerá de las temperaturas extremas, de la falta de oxígeno y del daño que le podrían hacer los rayos del sol. Debajo del traje, 91 metros de tubitos de agua permiten que la temperatura de su cuerpo sea normal. Además cuenta con un micrófono y altavoz para poder escuchar y hablar con el resto del equipo (en la nave y en la Tierra). Para más seguridad, el astronauta se sujeta a la estación a través de un cable. Si este se cortara, podría quedar flotando en el espacio para siempre, como ocurre en la película 2001: Odisea del espacio, de Stanley Kubrick (1968).

Amundsen llegó por primera vez a la Antártida en 1911. Hoy en día varios países tienen sus bases instaladas en el continente blanco. Armstrong pisó la luna en 1969, pero aún no se ha podido instalar ninguna base en ella. Sin embargo, las investigaciones realizadas para los viajes espaciales han permitido el desarrollo de inventos como la máquina de diálisis, la tomografía computada y las herramientas inalámbricas, entre otros.

Acaso el principal motor que mueve a los astronautas y a los hombres que siguen sus aventuras desde la Tierra sea la hipotética perspectiva de descubrir otros planetas donde la vida sea posible. O, quizás, la esperanza del anhelado contacto con otras civilizaciones lejanas.