Sin energía no hay trabajo alguno. Los músculos fueron los primeros motores de las herramientas. La pala y el arado nacieron como prolongaciones de los brazos y lograron multiplicar su habilidad. Un arco dispara sus flechas con mayor fuerza y velocidad que la mano solitaria.

Desde épocas lejanas, los hombres soñaron con un invento que superara la fuerza de los hombres y los animales: la máquina.

En el siglo I d. C. vivió en Alejandría un matemático llamado Herón. Sus experimentos con el vapor lo llevaron a diseñar un mecanismo que permitía la apertura automática de las puertas de un templo. Sus máquinas de fuego, como fueron bautizadas, lograban que un órgano ejecutara música en solitario o que una serie de angelitos se moviera armoniosamente. Pero Herón fue visto por sus contemporáneos como una especie de mago, y sus inventos no fueron más que atracciones de feria.

Habría que esperar hasta el comienzo del siglo XVIII para que los inventores y científicos de la época, conmovidos por el trabajo inhumano que debían ejecutar los mineros para extraer el carbón de los yacimientos, comenzaran a desarrollar un invento que perfeccionaba la antigua máquina de fuego de Herón.

La máquina de vapor, patentada por el mecánico escocés James Watt en 1765, tuvo su primera experiencia en la industria textil. Gracias al invento de Watt nació la industria moderna, que dejó atrás los talleres medievales.

La forma de trabajar cambió radicalmente. Los oficios que habían sido sacralizados en la Edad Media vieron amenazada su razón de ser: el trabajo manual, puramente artesanal.

En la Revolución Industrial, el artesano pasó a ser el operario de una máquina, invento que acaso los antiguos romanos hubiesen bautizado como esclavos mecánicos. Los productos de las fábricas pasaron a ser todos iguales, estandarizados. El valor del trabajo se concentró en la rapidez y la calidad del objeto producido y no ya en su originalidad, como ocurría en el Renacimiento.

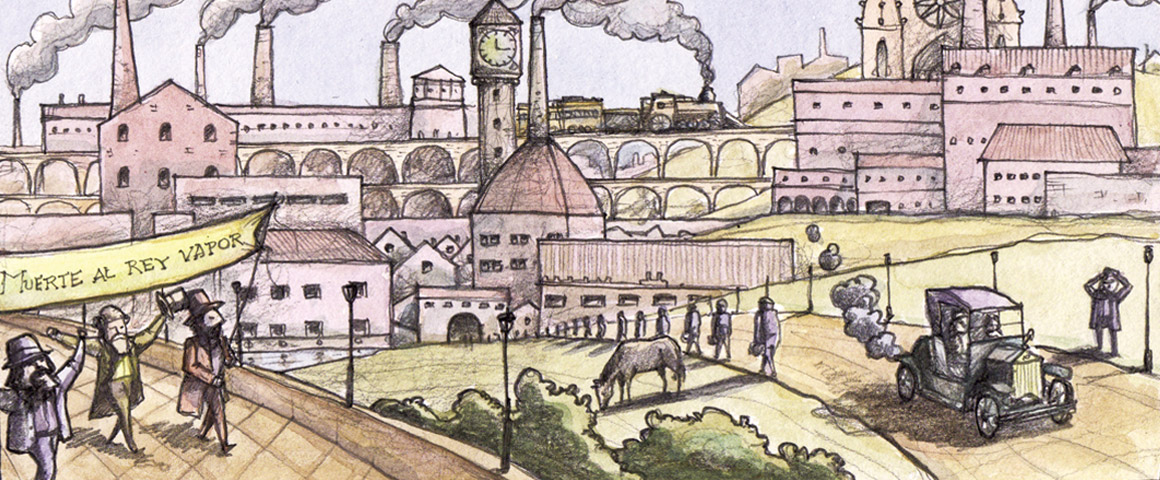

El cambio fue tan vertiginoso que los enemigos de la máquina no tardaron en aparecer. A principios del siglo XIX un grupo de obreros ingleses, los ludditas, se organizaron en una especie de secta decidida a destruir el nuevo invento. Por las noches entraban en las fábricas textiles y rompían a hachazos aquellas máquinas que sustituían su trabajo con productos de menor calidad. «Ella tiene un brazo, y aunque solo tiene uno, hay magia en ese brazo único que crucifica a millones. Destruyamos al rey vapor…», cantaban los ludditas. Su nombre provenía de su mítico jefe, Ned Ludd. En realidad el tal Ludd nunca existió; era el invento que los ludditas habían pergeñado con el fin de despistar a los dueños de las fábricas que los perseguían.

A mediados del siglo XIX nació el ferrocarril, símbolo de la supremacía de la máquina sobre la fuerza de los músculos. Las tribus indígenas de Norteamérica, los sioux y los apaches, sintieron miedo y consternación cuando vieron llegar ese «animal que echaba fuego de sus entrañas» y corría más rápido que los caballos.

Unas décadas más tarde, Henry Ford instauraba la producción en cadena en su fábrica de automóviles. Allí cada operario controlaba una parte específica del proceso de producción, ensamblaba determinadas piezas, pero no participaba en la elaboración completa del vehículo. El trabajo pasó a ser un proceso fragmentado y los tiempos de producción se aceleraron notablemente. Las piezas entraban por un lado de la cadena de montaje y por el otro salían los autos armados. Miles por día, todos completamente iguales.

En 1936, Charles Chaplin estrenó su célebre largometraje Tiempos modernos. El protagonista, Charlot (interpretado por el propio Chaplin), es un obrero que trabaja en una fábrica apretando tornillos durante interminables jornadas de trabajo. Un día es despedido y a causa de ello sufre un colapso nervioso que lo lleva a recorrer las calles de la ciudad apretando las narices de los transeúntes como si fueran tornillos.

Las máquinas habían llegado para ahorrarle trabajo al hombre, pero al mismo tiempo el hombre comenzó a trabajar cada vez más, fabricando herramientas cada vez más sofisticadas destinadas a los hogares de esa antigua comunidad que ahora, transformada en megalópolis de millones y millones de habitantes, necesitaba heladeras, cocinas, televisores, teléfonos e infinidad de otros increíbles inventos que ni los reyes más poderosos de la Antigüedad habrían soñado poseer.

Con la invención de la agricultura, el hombre se liberó de la vida nómade, de la caza y la recolección, pero al mismo tiempo se hizo dependiente de la tierra que cultivaba. Con la Revolución Industrial, infinidad de trabajos manuales se vieron simplificados por las máquinas, ahorrándonos tiempo y esfuerzo. Pero, a cambio, el trabajador, en la mayoría de los casos, perdió la satisfacción de realizar un objeto de principio a fin con sus propias manos.